锂硫电池因其理论能量密度(2600 Wh/kg)远超商用锂离子电池,且硫资源丰富、成本低廉,被视为下一代高能储能器件的理想选择。然而,其产业化面临三重瓶颈:硫正极本征导电性差导致能量转化效率低下;多硫化物溶解穿梭引发活性物质流失与负极腐蚀;锂金属负极枝晶生长带来安全隐患。尽管研究者通过设计导电复合正极、极性界面修饰等策略取得进展,但单一功能材料难以协同解决正负极问题,且复杂制备工艺制约规模化应用。因此,开发兼具高导电性、多硫化物锚定与枝晶抑制能力的双功能集成材料,成为突破锂硫电池技术壁垒的关键。论文概要

近日,兰州大学徐英研究员及锂资源综合利用与先进电池新材料四川省重点实验室刘杨博士在ACS Applied Energy Materials期刊上发表了题为“TiC-Integrated Porous Carbon Cloth Fiber for Cathode and Anode Engineering in High-Performance Lithium–Sulfur Batteries”的研究论文。该研究通过快速焦耳加热法(60A电流/200秒)合成了具有多孔纤维结构的碳布上钛碳化物(TiC/CC),将其用作硫和锂金属的基底。该材料同时作为硫正极与锂金属负极载体:其三维多孔结构提供硫负载与锂沉积空间,并通过高比表面积(1.33 m²/g)均匀分散电流抑制枝晶;TiC的高导电性加速硫氧化还原动力学,而钛原子空d轨道通过强Ti-S键锚定多硫化物,显著缓解穿梭效应。测试表明:TiC/CC基锂负极在10 mA/cm²高电流下稳定循环超2000小时;组装的锂硫全电池在0.2C倍率下初始容量达992.6 mAh/g,500次循环后仍保持631.2 mAh/g(容量衰减率仅0.073%/循环),为高性能锂硫电池提供了材料-结构协同优化的新范式。

图文解读

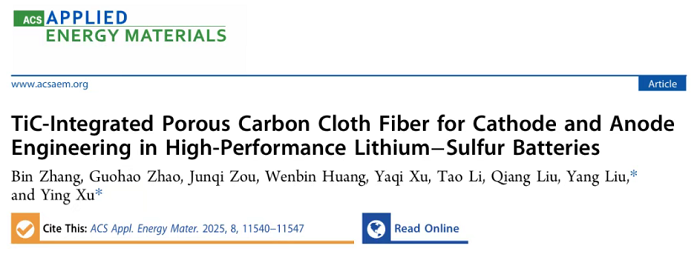

该图展示了TiC/CC材料的合成路径及锂硫电池结构设计(图1a)。通过焦耳热法(60A电流/200s)在碳布表面原位生成TiC,高温(2700–2800°C)促使TiO₂碳热还原形成多孔结构。图1b阐明双功能基底作用机制:TiC/CC同时作为硫正极载体(红色区域)和锂金属负极宿主(银色区域),其多孔纤维结构为活性物质沉积提供三维空间,奠定了协同优化电极界面的基础。

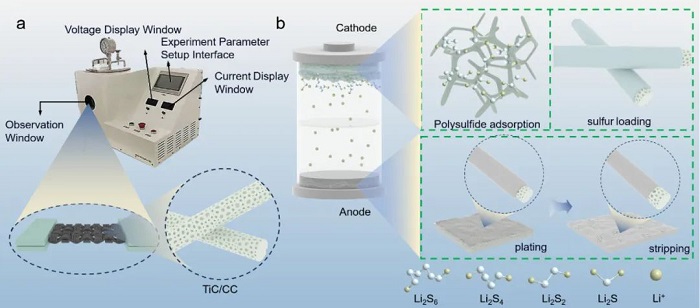

材料结构表征证实TiC/CC的成功制备(图2a)。XRD谱图中36.3°、41.9°、60.9°的特征峰与立方相TiC(PDF#02-1179)的(111)、(200)、(220)晶面精确匹配。SEM图像(图2b)显示独特的多孔纤维形貌(比表面积1.33 m²/g),与光滑裸碳布(图S2)形成鲜明对比。硫负载后(图2d),纤维直径由8.2 μm增至15.6 μm,EDS元素映射(图2e)证实硫在TiC/CC表面均匀分布,结合TGA定量60%硫负载量(图S5),凸显材料优异的硫容纳能力。

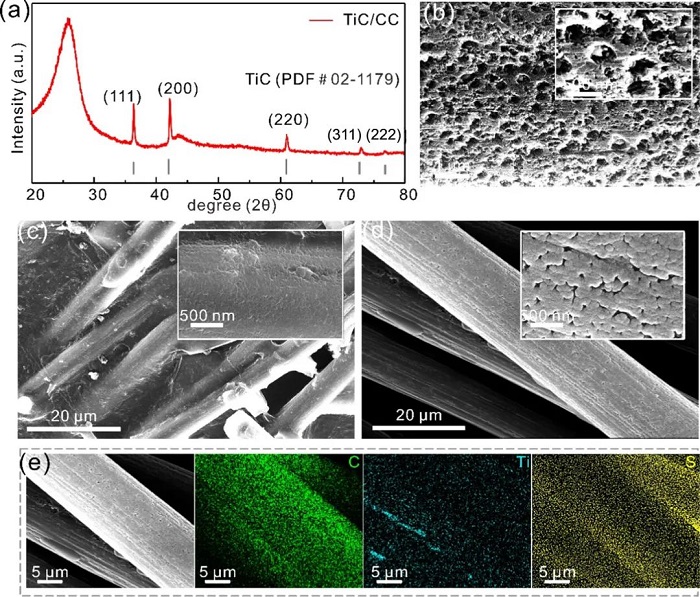

锂负极电化学性能对比揭示TiC/CC的稳定性优势。对称电池测试中(图3a-b),Li/TiC/CC在10 mA/cm²高电流密度下循环2000小时仍保持17.9 mV低过电位,而裸锂电极迅速失效。倍率性能(图3c)显示其过电位随电流变化可逆调节(0.5→20 mA/cm²),裸锂则在5 mA/cm²时短路。性能雷达图(图3d)进一步表明该数据超越42-52号文献报道的同类材料,确立领域领先地位。

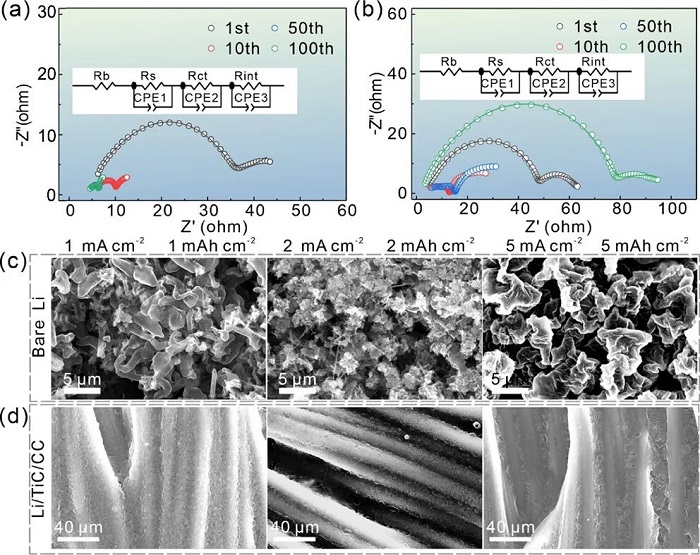

界面稳定性机理通过阻抗与形貌分析阐明。EIS谱图(图4a)显示Li/TiC/CC界面电阻经50次循环稳定于7 Ω,而裸锂电极(图4b)在100次循环后阻抗剧增至78 Ω,表明TiC诱导形成稳定SEI膜。SEM图像(图4c-d)直接验证:裸锂表面随电流增大(1→5 mA/cm²)出现枝晶和孔洞,而TiC/CC电极始终保持致密锂沉积,归因于多孔结构均化离子流并降低局部电流密度。

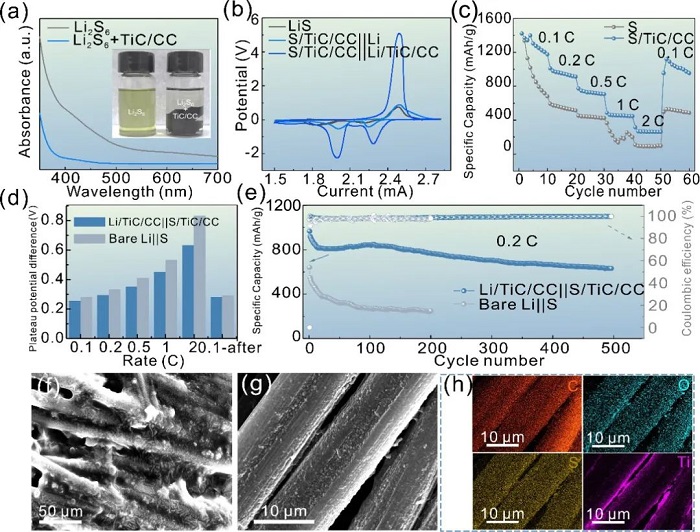

全电池性能验证多级协同机制。UV-vis光谱(图5a)显示TiC/CC浸泡后Li₂S₆在400-500 nm特征吸收峰消失,证实Ti d轨道通过Ti-S键锚定多硫化物。CV曲线(图5b)中S/TiC/CC||Li/TiC/CC电池还原峰电流最高且极化最小,反映增强的反应动力学。倍率测试(图5c)显示0.1C容量达1274.1 mAh/g,2C下仍保持236.7 mAh/g。长循环性能(图5e)表明500次循环后容量保持率63.5%(衰减率0.073%/循环),循环后电极SEM(图5f-h)显示负极无枝晶、正极硫分布均匀,印证结构稳定性。

总结展望

本研究通过焦耳热法快速合成多孔TiC/CC纤维作为锂硫电池双功能基底,基于其高导电性加速硫阴极氧化还原动力学,并利用钛原子空d轨道形成Ti-S键以抑制多硫化物穿梭效应;同时,分级多孔结构通过提供硫/锂沉积空间并降低局部电流密度(10 mA cm⁻²下锂负极稳定循环>2000 h),实现枝晶生长的有效抑制,最终使S/TiC/CC||Li/TiC/CC全电池在0.2C倍率下获得992.61 mAh g⁻¹初始容量,500次循环后容量保持631.17 mAh g⁻¹(衰减率仅0.073%/循环),该策略为开发低成本、高稳定性储能系统提供新范式。未来可探索该集成材料在高载硫电极中的规模化适配机制。

本文使用的焦耳加热装置为合肥原位科技有限公司研发,感谢老师支持和认可!

焦耳加热装置

焦耳加热装置是一种新型快速热处理/合成的设备,该设备可使材料在极短(毫秒级/秒级)时间内达到极高的温度(1000~3000℃),升温速率最快可达到10000k/s;通过对材料的极速升温,可考察材料在极端环境、剧烈热震情况下的物性改变,可通过极速升降温制备纳米尺度颗粒,单原子催化剂,高熵合金等。目前广泛应用在电池材料、催化剂、碳材料、陶瓷材料、金属材料、塑料降解、生物质等领域。

(焦耳加热装置旗舰款)