DOI:10.1016/j.cej.2025.166857

全文概述

电化学还原 CO₂(CO₂RR)是缓解全球变暖与能源短缺的重要技术,而高效催化剂的开发是其商业化的关键。传统电纺碳纳米纤维膜虽可构建单原子催化剂(SACs)和自支撑电极,但存在纤维间接触电阻高、碳化过程中金属易团聚等问题。本研究提出煤焦油辅助电纺结合超快焦耳加热的创新策略,成功制备出三维交联结构的Ni单原子/ N-碳纤维催化剂(NiCT₂₀-CF-J)。该方法通过煤焦油调控纤维交联形成导电网络,同时利用焦耳加热的快速热动力学抑制Ni原子团聚、消除基底缺陷。实验表明,优化后的催化剂在MEA电解池中表现卓越:在工业级电流密度370 mA・cm⁻²下,CO法拉第效率(FE)保持96%,且具有优异的运行稳定性。该研究为高性能SACs电极的规模化制备提供了普适性范式,助力可持续能源转化应用。

文章亮点

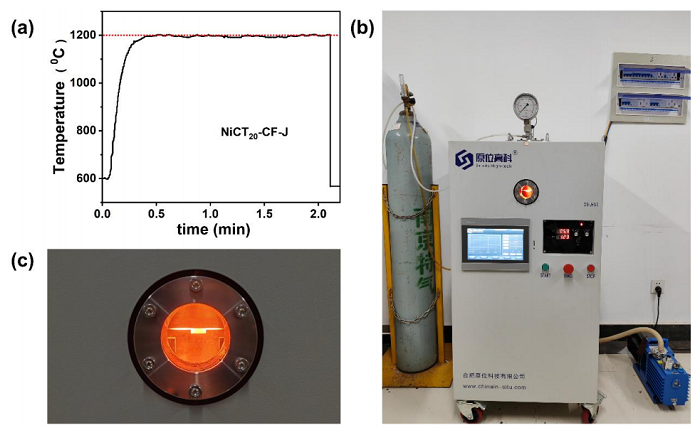

(1)创新合成策略:将煤焦油(冶金副产品,富含多环芳烃)引入电纺前驱体,结合超快焦耳加热(1200℃,125s),实现碳纤维三维交联与Ni单原子均匀分散的双重调控,解决传统热解中纤维接触电阻高和金属团聚问题。

(2)卓越催化性能:在MEA电解池中,NiCT₂₀-CF-J的CO法拉第效率超90%(-0.8至- 1.2 Vₐₕₑ),峰值达98.1%;在370 mA・cm⁻²工业级电流密度下仍保持 96% FE,远超商业Ag催化剂及多数纤维基催化剂。

(3)稳定运行能力:在1.0 Vₐₕₑ下连续电解20 h,电流密度与FEₒₒ几乎无衰减,且催化剂结构无明显变化,解决传统电极稳定性差的痛点。

(4)明确作用机理:通过原位ATR-SEIRAS和DFT计算证实,煤焦油与焦耳加热协同消除缺陷、优化Ni-N₄活性位点电子结构,促进*COOH中间体形成,同时抑制竞争性析氢反应(HER)。

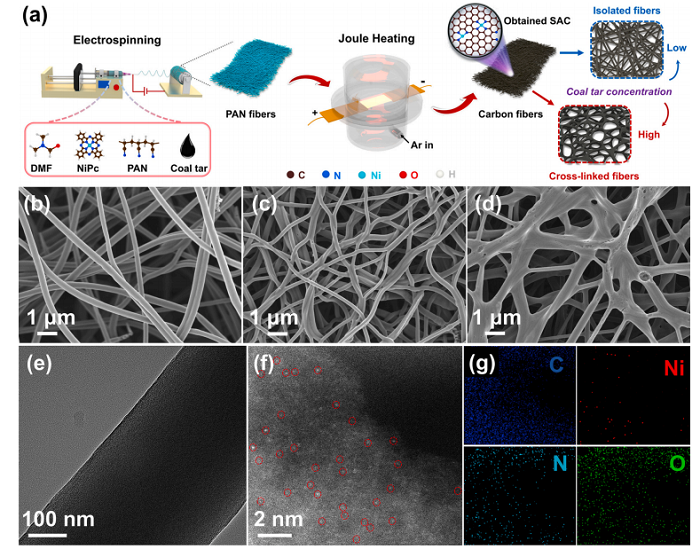

图1:催化剂合成与形貌表征

图(a)合成示意图展示 NiCTₓ-CF-J的制备流程:NiPc(Ni 源)、煤焦油(CT,调控结构)与 PAN(聚合物基质)溶解于DMF,经电纺形成聚合物纤维,再通过焦耳加热碳化得到三维交联碳纤维膜。核心是煤焦油在热解中促进纤维焊接,焦耳加热抑制 Ni 团聚。图(b-d)SEM 图像对比显示,无煤焦油的Ni-CF-J为孤立纤维(图b),而NiCT₂₀-CF-J形成交联多孔结构,CT含量增至40%时纤维脆性增加,证明煤焦油调控纤维互连的关键作用。图(e-g)TEM 显示NiCT₂₀-CF-J纤维直径约400 nm,表面光滑;HAADF-STEM中红色圆圈标记的孤立亮点证实Ni单原子均匀分布;EDS mapping验证C、N、O 与 Ni 的共分布,说明单原子分散性优异。

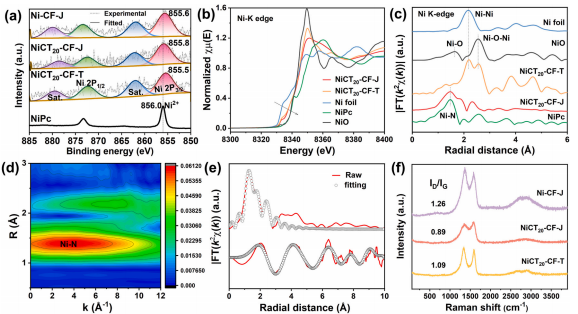

图 2:Ni 物种结构与电子态表征

图(a)Ni 2p XPS光谱显示,NiCT₂₀-CF-J的Ni 2p₃/₂结合能(855.8 eV)低于NiPc(856.0 eV),表明Ni在碳化中发生部分还原。图(b-c)Ni K-edge XANES和EXAFS分析显示,NiCT₂₀-CF-J的吸收边介于Ni箔与NiPc之间,EXAFS在1.5 Å处有Ni-N峰,无Ni-Ni团聚峰,证实Ni以单原子Ni-N₄形式存在;而传统管式炉制备的NiCT₂₀-CF-T出现Ni-Ni峰,表明团聚。图(d)小波变换EXAFS证明焦耳热抑制镍聚集,传统炉热则形成镍颗粒。图(e)为NiCT₂₀-CF-J的Ni K-edge扩展X射线吸收精细结构(EXAFS)拟合曲线,证实Ni-N₄位点(类似石墨烯双空位结构)。图(f)Raman光谱中,NiCT₂₀-CF-J的ID/IG比值低于NiCT₂₀-CF-T,说明焦耳加热结合煤焦油提升了石墨化程度、减少缺陷,利于电子传导。

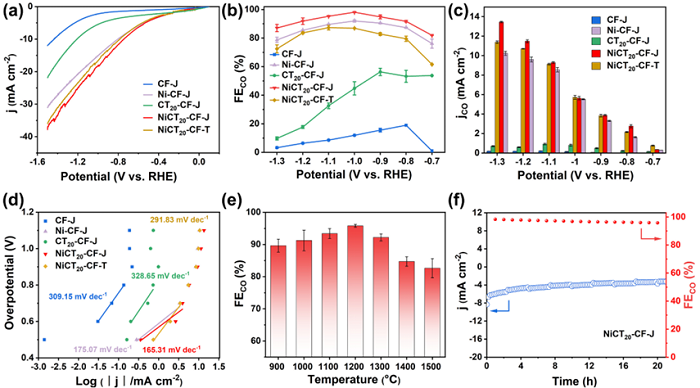

图 3:H型电解池性能

图(a)LSV 曲线显示,含Ni单原子的样品电流密度显著高于无金属样品,其中NiCT₂₀-CF-J电流密度最高,证明Ni活性位点与交联结构增强反应活性。图(b-c)FEₒₒ(图b)和CO部分电流密度(jCO,图c)表明,NiCT₂₀-CF-J在- 0.8至-1.2 Vₐₕₑ区间FEₒₒ超90%,峰值达98.1%,jCO显著高于其他样品,体现高选择性与活性。图(d)Tafel斜率分析中,NiCT₂₀-CF-J的斜率(165.3 mV・dec⁻¹)接近理论值,表明决速步为*COOH中间体形成,反应动力学优异。图(e)焦耳热温度优化结果显示,1200°C为最佳,温度过低(碳化不完全)或过高(Ni迁移)均降低活性。图(f)稳定性测试显示,NiCT₂₀-CF-J在20 h电解中FEₒₒ保持95%以上,证明结构稳定性。

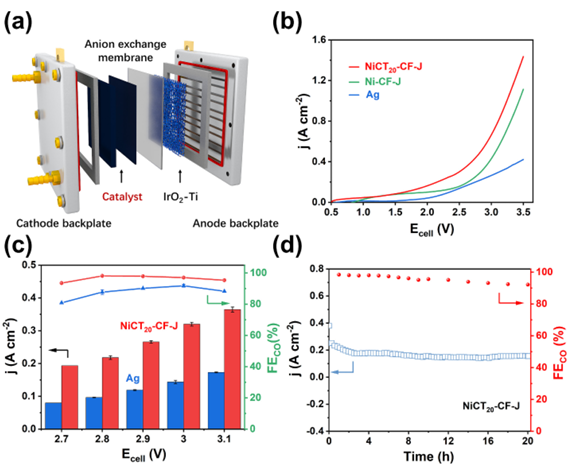

图4:MEA电解池中的CO₂RR性能

图(a)MEA电解池图显示了其结构组成,自支撑NiCT₂₀-CF-J直接作为气体扩散电极(GDE),无需粘结剂。图(b-d)性能测试结果显示,NiCT 20-CF-J在MEA电解池中实现了370 mA cm⁻²的工业相关电流密度,并保持了96%的CO法拉第效率,20小时运行后性能稳定,SEM/TEM显示催化剂结构未破坏(图S21-S24),展现出优异的操作稳定性。验证了NiCT 20-CF-J催化剂在实际应用中的潜力。

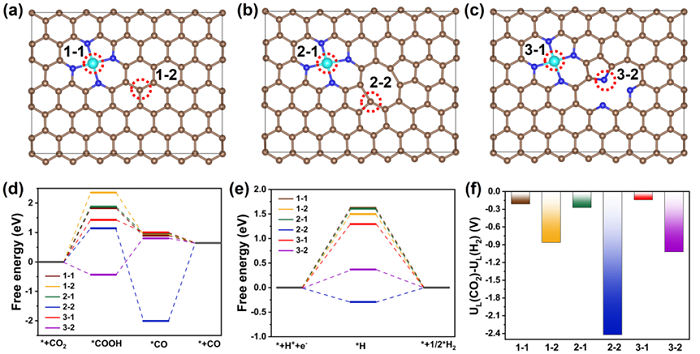

图5:DFT 计算与机理分析

图(a-c)构建3种模型:无缺陷Ni-N₄(图a)、含碳缺陷(图b)、含氮缺陷(图c),用于反应路径模拟。图(d-f)自由能图显示,氮缺陷 Ni-N₄位点的*COOH形成能垒最低(1.43 eV),且CO₂RR与HER的电势差表明缺陷位点易促进HER;而NiCT₂₀-CF-J因缺陷被消除,抑制HER并增强CO₂RR选择性。

总结与展望

本研究通过煤焦油辅助电纺与超快焦耳加热的协同策略,成功构建了具有三维交联结构的Ni单原子催化剂,其卓越的CO₂RR性能源于“结构-电子-活性”的精准调控:煤焦油优化纤维互连提升导电性,焦耳加热抑制Ni团聚保留原子级分散,Ni-N₄位点与缺陷消除共同保障高选择性与稳定性。该方法不仅解决了传统静电纺丝纳米纤维膜中的关键问题,还为可持续能源应用中高性能SACs电极的制造提供了新思路。未来研究可进一步探索不同金属单原子位点和碳基底材料的组合,以及更精细的表面缺陷调控策略,以进一步提升催化剂的性能和稳定性。同时,该方法在其他电化学材料系统中的应用也值得深入研究,以推动电化学能源转换技术的商业化进程。

作者简介

魏先文,博士/二级教授。安徽工业大学原党委副书记、原校长。1981.09至1985.07安徽师范大学化学系学习。1985.07至2004.08安徽师范大学化学系教师(1993.09-1999.07在南京大学化学化工学院攻读博士学位)。2000.02-2001.02在英国萨塞克斯大学大学博士后研究。2001.09-2002.10作为洪堡学者在德国马克斯普朗克固体研究所访学;2001.08晋升为教授;2004.2获皖江学者特聘教授。2004.08至2008.02安徽师范大学化学与材料科学学院副院长。2008.02至2008.12安徽师范大学化学与材料科学学院副院长、化学实验教学中心副主任(副处,主持工作)。2008.12至2011.03安徽师大化学与材料科学学院院长、化学实验教学中心副主任。2011.03至2017.12安徽工业大学党委常委、副校长。2017.12-2024.09任安徽工业大学党委副书记、校长。安徽工业大学校友会会长、宝钢教育基金会理事、中国高等教育学会理事主要从事碳基功能材料、富勒烯化学和磁性纳米材料的构筑与应用研究工作 研究方向为:高效光伏材料的研制与器件化以及有机、无机纳米复合光电材料的应用等。2024年2月中国化学会网站数据,先后以第一作者或通讯作者在国际性学术刊物Journal of Materials Chemistry、Chemistry of Materials、Carbon、Journal of Physical Chemistry C等期刊上发表学术论文78篇。

本文使用的焦耳加热装置由合肥原位科技有限公司研发,感谢老师支持与认可!

焦耳加热装置

焦耳加热装置是一种新型快速热处理/合成的设备,该设备可使材料在极短(毫秒级/秒级)时间内达到极高的温度(1000~3000℃),升温速率最快可达到10000k/s;通过对材料的极速升温,可考察材料在极端环境、剧烈热震情况下的物性改变,可通过极速升降温制备纳米尺度颗粒,单原子催化剂,高熵合金等。目前广泛应用在电池材料、催化剂、碳材料、陶瓷材料、金属材料、塑料降解、生物质等领域。