全文概述

云南大学研究团队通过快速焦耳热技术成功合成了一种三相界面材料(Cu/Co/CoO@C),用于高效电催化硝酸盐还原合成氨(NO₃RR)及高功率锌-硝酸盐(Zn-NO₃⁻)电池。该材料通过多相界面工程实现了电子结构调控、p-d轨道耦合及核-卫星协同催化,显著提升了催化性能。实验表明,在-0.4 V(vs. RHE)下,氨产率高达2.03 mmol h⁻¹ cm⁻²,法拉第效率(FE)达98.4%;组装的Zn-NO₃⁻电池峰值功率密度为52.09 mW cm⁻²,氨产率为297.5 µmol h⁻¹ cm⁻²(FE 95.4%)。研究为多相界面催化剂设计提供了新思路。

文章亮点

(1)创新材料设计:通过快速焦耳热法(极短时间加热至 1600℃)合成 Cu/Co/CoO@C 三相界面材料,相比传统加热法更高效稳定,且材料具有独特的核-卫星结构(Cu 为核,Co/CoO 为卫星)。

(2)多尺度性能增强机制:微观上通过界面电荷重分布和p-d轨道耦合优化电子结构,宏观上借助富缺陷结构提升传质,实现催化效率跃升。

(3)卓越催化性能:氨产率和法拉第效率远超多数已报道的铜钴基催化剂,在-0.4 V vs. RHE 下氨产率达2.03 mmol h⁻¹ cm⁻²(FE 98.4%)。

(4)高功率能源器件:组装的Zn-NO₃⁻电池最大功率密度达 52.09 mW cm⁻²,同时实现高效氨合成(产率297.5 μmol h⁻¹ cm⁻²,FE 95.4%),兼顾环保与能源输出。

图文解析

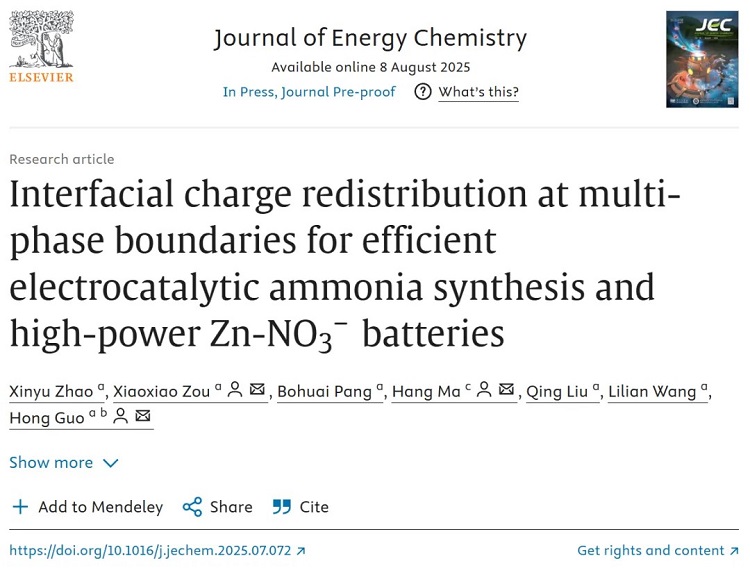

图1:材料结构表征

图(a)XRD结果展示了Cu、Co和CoO的晶体结构特征峰,三相位材料(Cu/Co/CoO@C)的XRD峰相较于单相和双相材料更宽且强度更低,表明其具有更小的晶粒尺寸和更高的缺陷密度。图(b-d)为TEM和EDS映射结果,图(b)展示了Cu/Co/CoO@C的TEM图像,显示了清晰的界面网络形成;图(c-d)为EDS映射,展示了Cu、Co和O元素的分布,证实了核心-卫星结构,其中Cu为核心,Co和CoO为卫星。图(e-f)为TEM图,单相Cu@C颗粒分散均匀,双相Co/CoO@C(图1f)部分形成界面网络,三相材料界面密度更高,催化活性更强。图(g)展示了金属-碳及金属间界面存在明显晶格畸变,证实强界面相互作用。

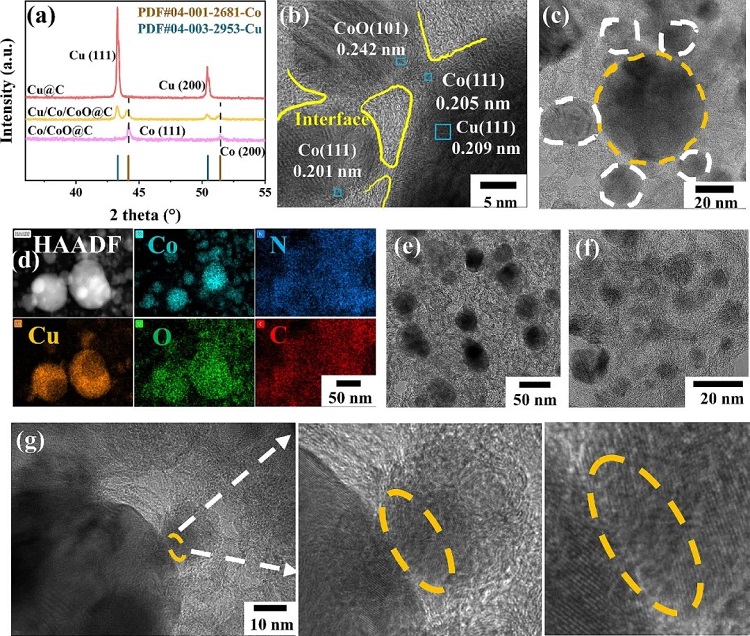

图2:电子结构分析

图(a)O 1s XPS结果显示,双相(Co/CoO@C)和三相(Cu/Co/CoO@C)材料在~530 eV处出现金属氧化物峰,而单相Cu@C无此峰。Cu的引入增加了氧化物含量,表明Cu促进CoO形成。图(b)Cu 2p XPS显示,Cu⁰的2p₃/₂峰(932.9 eV)和2p₁/₂峰(952.7 eV)在三相材料中负移,表明Cu电子富集(界面电荷重分布)。图(c)Co 2p XPS显示,Co⁰峰(778.7 eV和793.8 eV)和Co²⁺峰(781.3 eV和796.3 eV)共存,证实Co/CoO双相结构。三相材料中Co峰正移,表明电子从Co转移至Cu,形成双向电荷转移通道。图(d-e)为d带中心和总态密度结果,Cu/Co/CoO的d带中心(-1.902 eV)比纯Cu(-2.558 eV)更接近费米能级,优化中间体吸附,多元素协同导致电子态分布更复杂,增强反应活性。图(f)p-d轨道耦合结果显示,Co 3d和O 2p轨道杂化,形成局域极化电场,促进NO₃⁻活化。

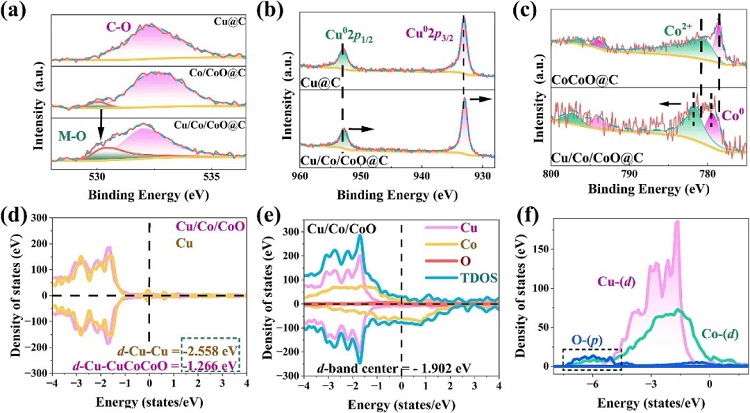

图3:XAFS与小波变换(WT)分析

图(a)Cu K-edge XANES结果显示,Cu/Co/CoO@C与Cu箔谱线一致,证实Cu呈金属态,但白线强度降低,表明Cu电子富集(与XPS一致)。图(b)Co K-edge XANES结果表明,Co价态介于Co⁰和Co²⁺之间,Cu引入后吸收边偏移,证实Cu-Co强电子相互作用。图(c)Co K-edge EXAFS结果表明,Co-Co(~2.2 Å)和Co-O(~1.5 Å)配位壳共存,Co-O峰增强进一步验证p-d耦合。图(d-i)小波变换结果显示,Cu K-edge WT显示出Cu-Cu金属键信号(d-f),Co K-edge WT显示Co-Co和Co-O贡献,但Co-Co占主导(g-i),表明Co倾向于金属态配位。

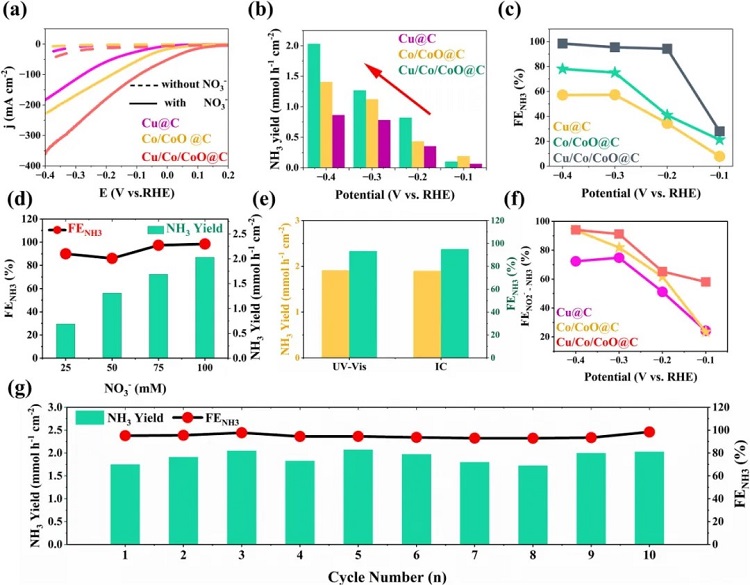

图4:NO₃RR性能

图(a)LSV曲线结果显示,三相材料(Cu/Co/CoO@C)起始电位最正(146 mV),电流密度最高,表明最优催化活性。图(b-c)氨产率与法拉第效率结果表明,-0.4 V vs. RHE时,NH₃产率2.03 mmol h⁻¹ cm⁻²,法拉第效率98.4%,远超单/双相材料。图(d)测试了不同NO₃⁻浓度下的性能,宽浓度范围内(0.05–0.5 M),FE保持86.1%–98.4%,展现强适应性。图(e)UV-Vis和IC检测结果显示,紫外分光光度法与离子色谱(IC)结果一致,验证数据可靠性。图(f)为NO₂⁻还原实验,Cu/Co/CoO@C和Co/CoO@C对NO₂⁻→NH₄⁺的FE相近,但Cu@C几乎无活性,证实Cu主导NO₃⁻→NO₂⁻,Co/CoO主导NO₂⁻→NH₄⁺。图(g)循环稳定性测试显示,10次循环后FE和氨产率保持稳定,表明材料耐久性优异。

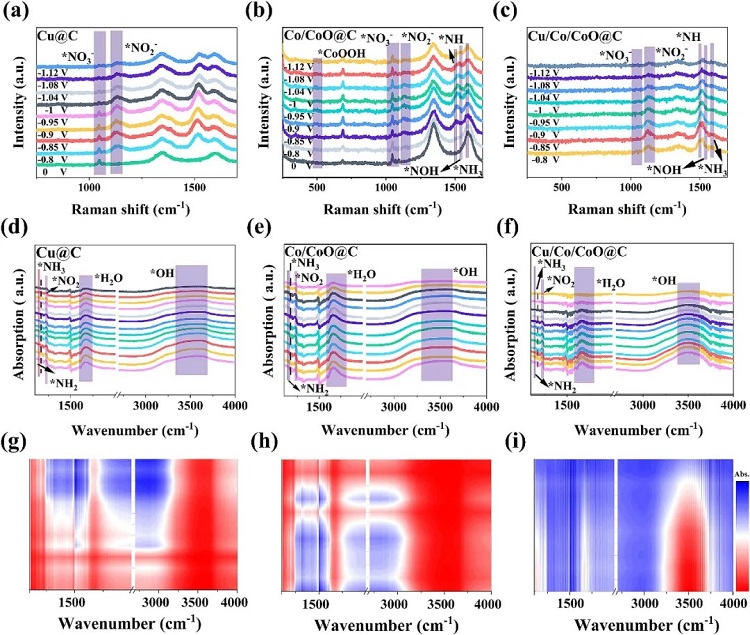

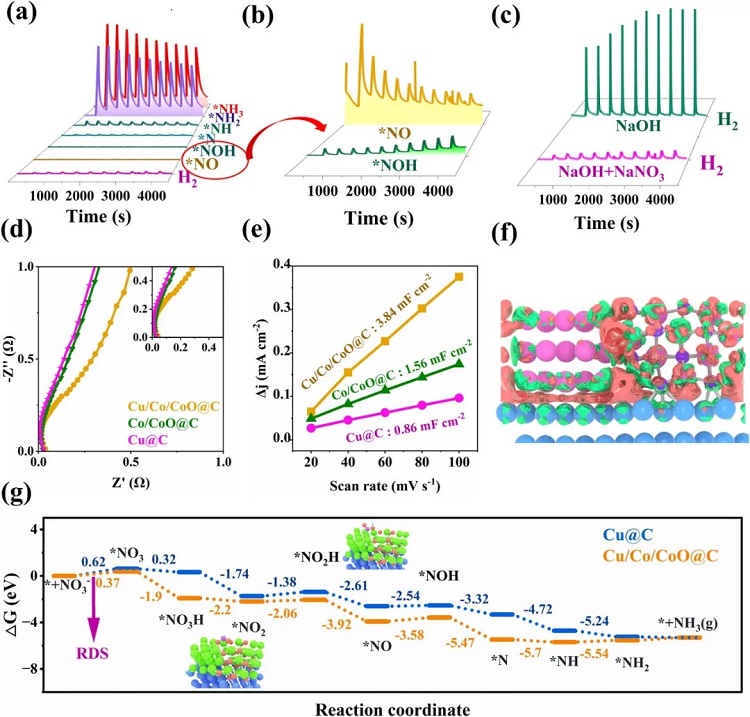

图5-6:反应机理研究

图(a-c)原位拉曼结果显示,NO₃⁻峰(1046 cm⁻¹)随电位降低,消耗速率:Cu/Co/CoO@C > Co/CoO@C > Cu@C。NH(1501 cm⁻¹)、NOH(1543 cm⁻¹)、*NH₃(1590 cm⁻¹)峰强度:三相 > 双相 > 单相,证实协同催化效应。图(d-i)原位FTIR结果显示,NH₂(1146 cm⁻¹)、NH₃(1174 cm⁻¹)、NO₂(1223 cm⁻¹)峰变化证实反应按NOH路径进行:**NO₃⁻ → *NO₃H → *NO₂ → *NO₂H → *NO → *NOH → *N → *NH → NH₂ → NH₃。

图(a-c)DEMS结果表明,m/z 17(*NH₃)信号最强,m/z 2(H₂)信号弱,表明HER被显著抑制。图(d)EIS结果显示,三相材料电荷转移电阻(Rct)最小,反应动力学最优。图(e)ECSA结果中,Cu/Co/CoO@C双电层电容(Cdl)最大,活性位点最丰富。图(f-g)为DFT计算结果,揭示了差分电荷密度显示界面电子极化(红=富集,绿=缺失),反应主要在界面进行。自由能图显示Cu/Co/CoO的RDS能垒(0.37 eV)低于纯Cu(0.62 eV),NO₃⁻吸附增强。

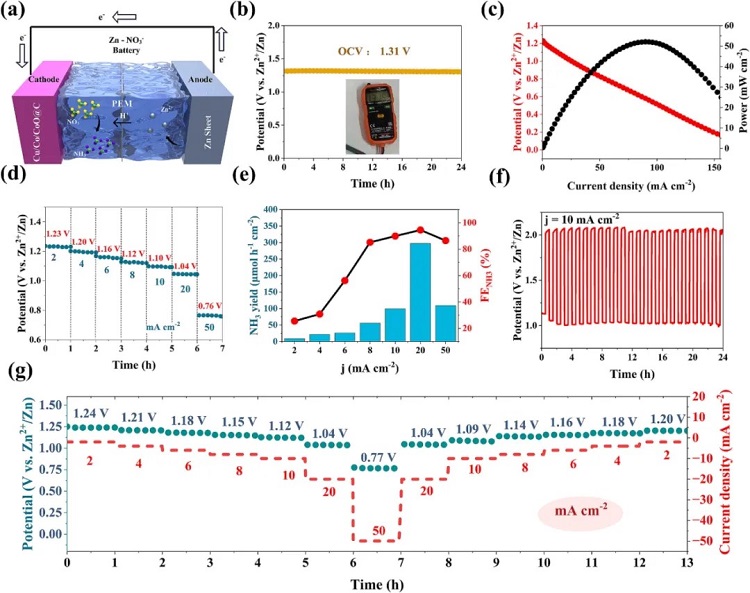

图7:Zn-NO₃⁻电池性能

图(a)为电池示意图,电池由Cu/Co/CoO@C正极和Zn箔负极组成,实现NO₃⁻→NH₃转化与电能输出。图(b)开路电压测试显示,1.31V可以稳定24h。图(c)峰值功率密度52.09 mW cm⁻²(89.81 mA cm⁻²),优于多数报道的Zn-NO₃⁻电池。图(d-e)为放电性能测试,20 mA cm⁻²时,氨产率297.5 µmol h⁻¹ cm⁻²,FE 94.5%。图(f-g)循环稳定性测试结果显示,10 mA cm⁻²下24小时稳定运行,高电流(50 mA cm⁻²)后仍可恢复,展现优异耐久性。

总结展望

本文通过快速焦耳加热法成功合成了三相位界面材料(Cu/Co/CoO@C),显著提升了电催化合成氨的效率和Zn-NO₃⁻电池的性能。研究揭示了多相界面材料性能增强的微观机制,包括电子结构调制、p-d轨道耦合和核心-卫星协同催化。未来,可以进一步探索其他多相界面材料的合成与应用,优化材料结构和性能,推动电催化合成氨和废水处理技术的工业化进程。同时,深入研究多相界面材料的催化机制,有助于设计更高效、更稳定的电催化剂,促进绿色能源和可持续发展。

通讯作者简介

郭洪,云南大学教授,博士生导师,博士后合作导师。云南省学术带头人,享受云南省政府津贴的专家学者,云南大学东陆学者,中国硅酸盐学会固态离子学分会理事(CSSI),国际能源与电化学科学研究院(IAOEES)理事,国际电化学会(ISE)会员,国家科技专家库在库专家。研究方向集中于先进Na、Li离子二次电池关键材料,新型光催化材料在环境化学中的高效利用。主持973计划课题、国家自然科学基金、云南省重大科技专项、云南省及教育部重点项目等20余项省部级及以上课题。主要从事电化学储能及环境催化研究。以第一作者及通讯作者在PNAS., Energy Environ. Sci., Adv. Mater., Angew Chem. Int. Edit.,等学术期刊发表论文150余篇,引用超过7000次。申请及授权30余项中国发明专利。

本文使用的焦耳加热装置由合肥原位科技有限公司研发,感谢老师支持和认可!

焦耳加热装置

焦耳加热装置是一种新型快速热处理/合成的设备,该设备可使材料在极短(毫秒级/秒级)时间内达到极高的温度(1000~3000℃),升温速率最快可达到10000k/s;通过对材料的极速升温,可考察材料在极端环境、剧烈热震情况下的物性改变,可通过极速升降温制备纳米尺度颗粒,单原子催化剂,高熵合金等。目前广泛应用在电池材料、催化剂、碳材料、陶瓷材料、金属材料、塑料降解、生物质等领域。