DOI:10.1016/j.fuel.2025.136780

通讯单位:宁夏大学化学化工学院煤炭高效利用与绿色化工国家重点实验室

通讯作者:白永辉

第一作者:马花

全文概述

本研究通过焦耳加热装置模拟气流床气化过程中的高温快速升温与短停留时间条件,系统研究了镜质组(Vitrinite)与惰质组(Inertinite)在CO₂气化过程中残碳的形成机制。结合焦耳加热、可视化滴管炉与高速摄像系统,分析了煤焦颗粒的破碎行为、热膨胀特性、孔隙结构演变及拉曼光谱结构特征,揭示了不同煤岩组分在气化反应中的差异性行为。

文章亮点

(1)煤岩组分视角:首次从煤岩组分角度系统研究残碳形成机制;

(2)焦耳加热模拟:实现了对气化过程中高温、短停留时间的精确模拟;

(3)多手段表征:结合多种表征,全面解析残碳结构;

(4)破碎行为可视化:通过高速摄像系统捕捉煤焦颗粒破碎过程;

(5)反应活性差异:镜质组因更多活性位点和更发达的孔隙结构,表现出更高的气化反应活性。

图文解析

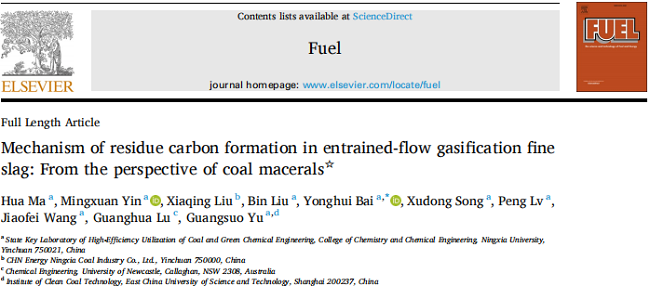

图 1:煤岩显微组分分离流程图

展示了从原始煤样(MHJ-R)中分离提纯镜质组(MHJ-V)和惰质组(MHJ-I)的实验流程。主要步骤包括破碎、密度分离(如重液分离)和提纯,最终获得用于实验的高纯度煤岩组分。

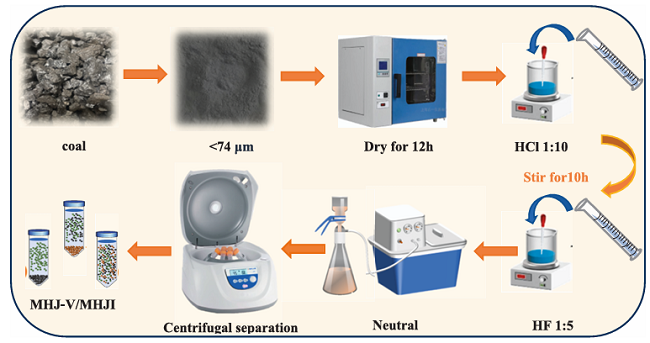

图2:煤岩随机反射率分布

惰质组1呈现亮白色,反射率高;镜质组2呈现深灰色,反射率较低且结构均一。直观地展示了两种煤岩组分在光学性质上的本质差异,这与其化学结构和反应活性差异密切相关。

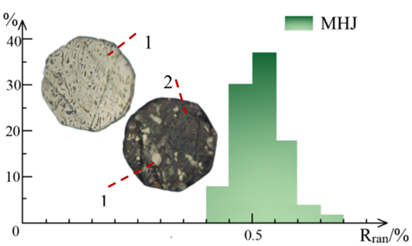

图3:焦耳加热装置示意图

主要包含直流电源、闪速焦耳加热模块、CO₂/Ar气路系统、真空反应室、红外测温仪及水冷却系统,样品(500mg)置于真空反应室内,可实现从25℃到1300℃的快速升温,并能通入120mL/min的CO₂/Ar混合气体控制气化氛围。

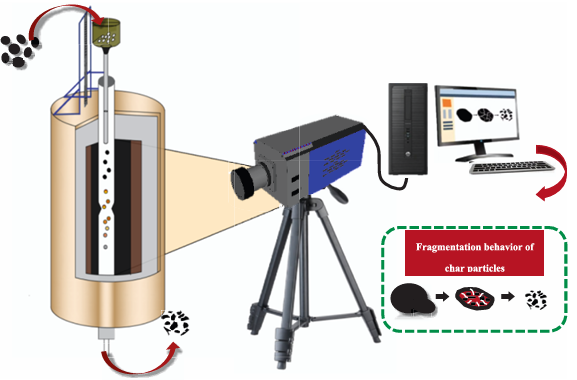

图4:可视化滴管炉与高速摄像系统示意图

该系统由进样器、炉体(内置石英管)、可视化窗口和高速相机组成。煤焦颗粒从顶部进入高温区,其破碎和燃烧过程被侧面的高速相机完整记录。

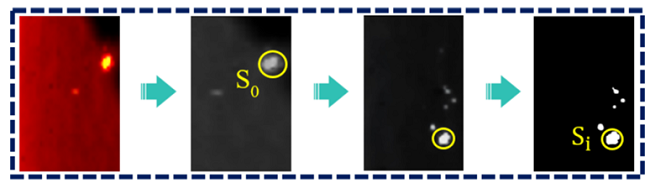

图5:煤焦颗粒破碎图像处理流程

以原始图像为例,展示了使用Image J软件处理图像的四步流程:转为灰度图- 调整对比度-阈值分割生成二值图-分析颗粒数量与面积。将高速相机捕捉的视觉图像转化为可量化的数据(如破碎程度DC),为客观比较两种煤焦的破碎行为提供了依据。

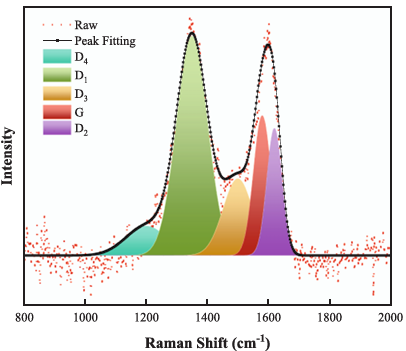

图6:拉曼光谱分峰拟合示意图

图解:展示了如何对残碳的拉曼光谱进行分峰拟合,分解为五个特征峰:D₁(~1350 cm⁻¹,缺陷)、D₂(~1620 cm⁻¹,无序石墨)、D₃(~1500 cm⁻¹,无定形碳)、D₄(~1200 cm⁻¹,sp²-sp³键)和G(~1580 cm⁻¹,石墨晶格)。通过分峰拟合,定量分析碳结构的有序度、缺陷类型和无定形碳含量,深入理解残碳的微观结构演变。

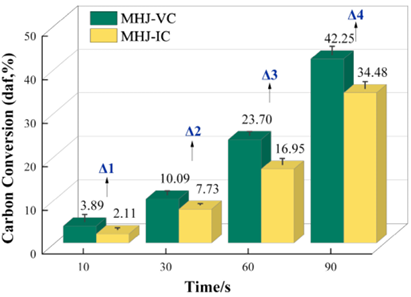

图7:不同停留时间下的碳转化率

柱状图清晰显示,在任何停留时间点,镜质组(MHJ-VC)的碳转化率均高于惰质组(MHJ-IC)。随着时间从10秒延长到90秒,两者之间的差距(Δ1到Δ4)逐渐增大。直接证明了镜质组的气化反应活性高于惰质组,且这种优势在反应后期更加明显。

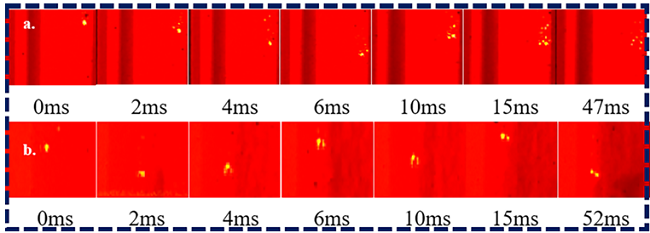

图8:煤焦颗粒破碎过程图像序列

通过高速摄影以毫秒为单位展示了两种煤焦颗粒的破碎过程。a镜质组颗粒在47ms内完成剧烈破碎,产生大量细小颗粒,亮度变化快。b惰质组颗粒破碎过程长达52ms,反应相对温和,颗粒较大。直观揭示了镜质组颗粒更易发生剧烈、快速的破碎,这与其更高的气化活性相互印证。

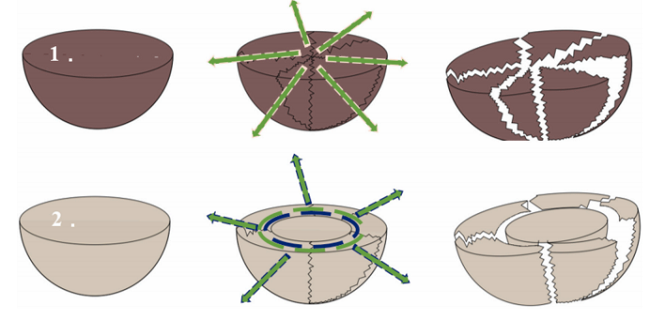

图9:煤焦颗粒破碎模型

展示了两种破碎模式,1的中心区域破碎:由颗粒内外温差导致的热应力引起,破碎剧烈;2的边缘区域破碎:由表面结构瓦解和剥落引起,过程相对温和。

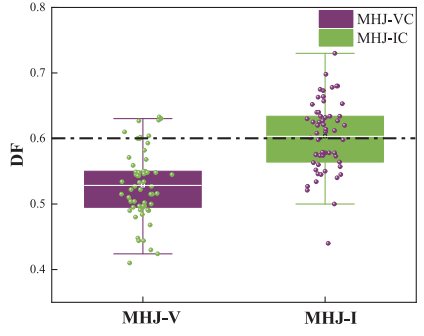

图10:煤焦颗粒破碎程度分布

以DC=0.6为界,统计了两种煤焦的破碎模式分布。镜质组(MHJ-VC)大部分颗粒的DC<0.6,表明以中心破碎为主;而惰质组(MHJ-IC)更多是DC>0.6,表明以边缘破碎为主。量化证实了两种煤岩组分在破碎机制上的根本不同,解释了其反应活性差异。

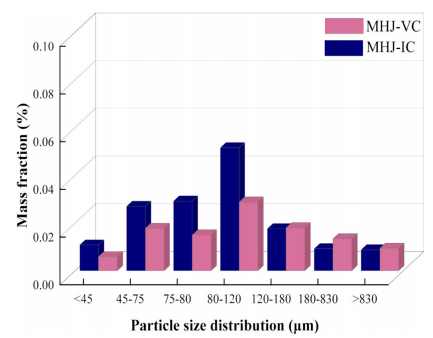

图11:破碎后残碳粒径分布

展示了气化后残碳的颗粒质量分布。两者均呈近似正态分布,但惰质组残碳中大于原始粒径(75-80 μm)的颗粒比例明显高于镜质组。表明惰质组在气化过程中因灰分熔融包裹和破碎较弱,更易形成较大的残碳颗粒,导致碳转化不完全。

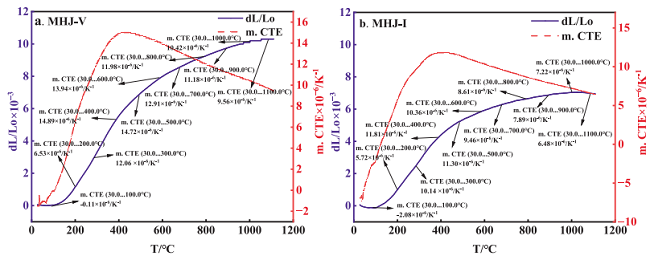

图12:热膨胀曲线

展示了煤焦在加热过程中的尺寸变化(热机械分析,TMA)。镜质组(a)在升温和冷却过程中的最大膨胀率和最大收缩率的差值远大于惰质组(b)。证明了镜质组具有更高的热敏感性,在热应力下更容易发生变形和破碎,这与其在滴管炉中观察到的剧烈破碎行为一致。

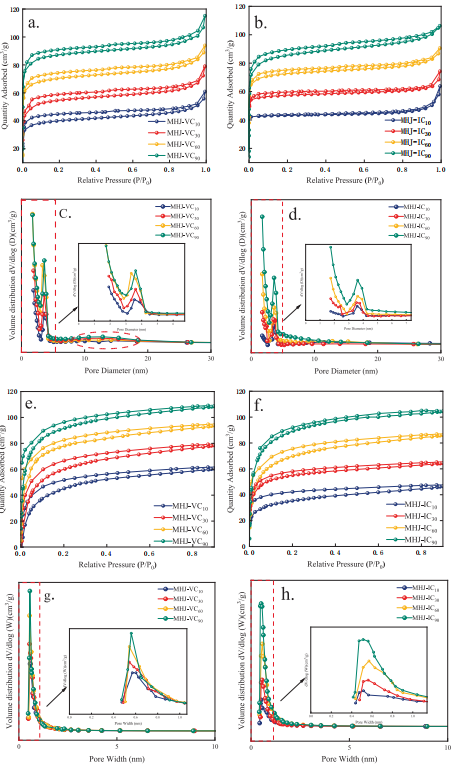

图13:N₂/CO₂吸附曲线与孔径分布

通过N₂和CO₂吸附曲线分析了残碳的孔隙结构。无论在哪种气氛下,镜质组残碳(MHJ-VC)的吸附量都高于惰质组(MHJ-IC),表明其具有更发达的孔隙结构,特别是微孔(<0.8 nm)和介孔(2-5 nm)。发达的孔隙结构,尤其是微孔,提供了更多的反应活性位点,是镜质组反应活性更高的关键结构原因。

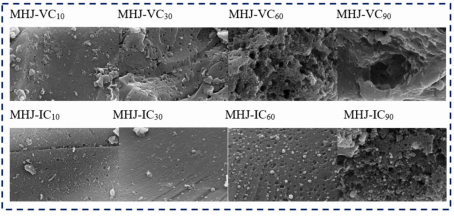

图14:残碳表面形貌(SEM)

扫描电镜图像直观展示了不同停留时间下残碳表面的演变。镜质组残碳表面随反应进行,从草莓状点蚀发展为发达的蜂窝状多孔结构;而惰质组残碳表面变化较慢,且孔隙常被灰分颗粒(白色小球)填充。

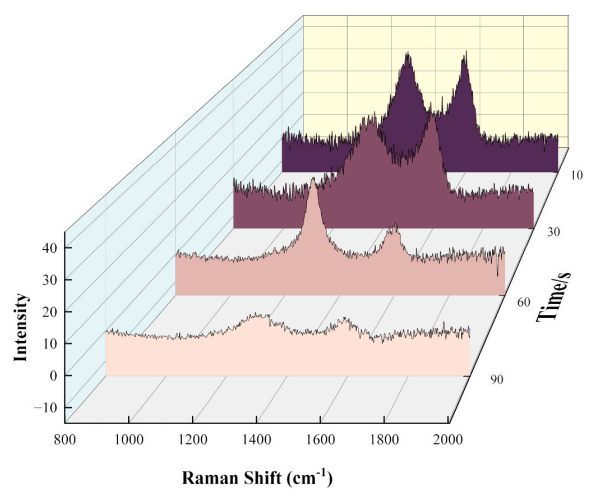

图15:不同停留时间下镜质组残碳的拉曼光谱

显示了镜质组残碳随气化时间延长的原始拉曼光谱。随着反应从10秒进行到90秒,所有拉曼峰的整体强度显著下降。拉曼强度下降表明脂肪族和含氧官能团等无序结构减少,碳骨架的芳香化程度增强,结构趋于有序化。

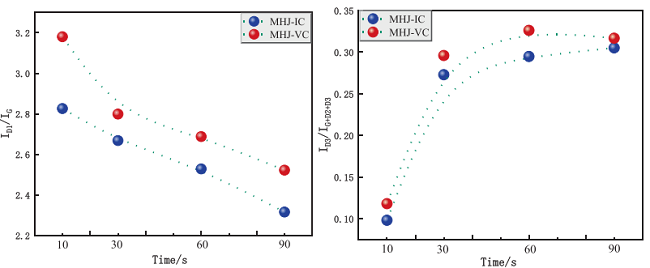

图16:拉曼光谱面积比变化

通过拟合后的峰面积比定量分析结构演变。图中I(D1)/I(G)比值下降,表明碳结构有序化(石墨化)程度增加,且惰质组的石墨化速度快于镜质组。下图中I(D3)比值的先升后降,反映了无定形碳和活性位点的先增加后消耗过程,镜质组始终拥有更多活性位点。从分子结构层面揭示了镜质组反应活性更高的根本原因:其石墨化进程更慢,能在更长的反应时间内维持更多的活性位点。

总结与展望

本研究从煤岩组分的角度揭示了气流床气化过程中残碳的形成机制,明确了镜质组因其更高的热敏感性、更发达的孔隙结构和更丰富的活性位点,在气化过程中表现出更高的反应活性和碳转化率。未来可进一步研究:不同煤种、不同气化气氛(如H₂O/O₂)下煤岩组分的行为;煤岩组分与灰分相互作用的微观机制;基于煤岩组分的配煤优化策略,以降低细渣残碳含量,提升气化效率。

通讯作者简介

白永辉,博士,教授,博士生导师,宁夏大学省部共建煤炭高效利用与绿色化工国家重点实验室副主任。主要从事煤结构与反应性、基于煤显微组分结构特征的气流床煤气化细渣源头减排、低值含碳基质与煤高温共气化等领域的基础研究与技术开发工作。主持包括国家重点研发计划课题、国家自然科学基金、宁夏自治区优秀青年科学基金等国家及省部级项目10项,承担企业委托横向3项。入选宁夏回族自治区青年拔尖人才(2019)、国家第十七批“西部之光”访问学者(2020),荣获2021年度宁夏回族自治区科技进步一等奖(5/15)、第十六届宁夏自然科学优秀学术论文三等奖(1/4)、宁夏回族自治区第七届高校青年教师教学竞赛二等奖(1/1)、全国石油和化工教育优秀教学团队(本科院校)核心成员(5/10)、宁夏高校黄大年式教师团队核心成员(5/8)。在Chemical Engineering Science、Fuel、Energy Conversion and Management、Energy、化工学报、燃料化学学报等国内外化工、能源领域主流期刊发表学术论文多篇,申请专利20余项。

本文使用的焦耳加热装置由合肥原位科技有限公司研发,感谢老师支持与认可!

焦耳加热装置

焦耳加热装置是一种新型快速热处理/合成的设备,该设备可使材料在极短(毫秒级/秒级)时间内达到极高的温度(1000~3000℃),升温速率最快可达到10000k/s;通过对材料的极速升温,可考察材料在极端环境、剧烈热震情况下的物性改变,可通过极速升降温制备纳米尺度颗粒,单原子催化剂,高熵合金等。目前广泛应用在电池材料、催化剂、碳材料、陶瓷材料、金属材料、塑料降解、生物质等领域。