DOI:10.1021/acsnano.5c09434

全文概述

本文提出了一种创新的低共熔溶剂辅助碳热冲击法,用于高效回收废旧磷酸铁锂正极材料。该方法在20秒内将废旧LiFePO₄快速分解为高纯度的Fe₂P和Li₃PO₄,并通过简单磁选实现高效分离,锂和铁的回收率分别高达97.39% 和99.17%。回收的Fe₂P进一步用于催化废PET塑料醇解,实现塑料高值转化,展现了“电池回收+塑料升级”的协同资源化路径。

本文亮点

(1)超快回收:焦耳热冲击法在20秒内完成反应,极大提升回收效率;

(2)绿色溶剂:低共熔溶剂(DES)包覆正极,增强反应接触,抑制锂挥发;

(3)高效分离:利用Fe₂P的强磁性,实现Li₃PO₄与Fe₂P的快速磁选分离;

(4)高值转化:回收的Fe₂P作为高效催化剂,催化PET醇解为DMT单体,转化率超98%;

(5)经济可行:工艺成本低,每公斤废旧电池可获利约81.84美元,具备产业化潜力。

图文解析

图1:材料表征与CTS过程示意图

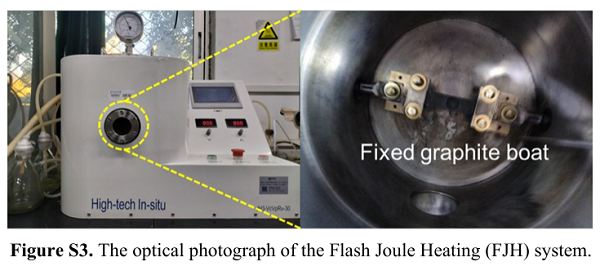

图(a)为原始退役LiFePO₄(S-LFP)的拉曼光谱,图(c)为DES包覆后S-LFP 的拉曼光谱Raman光谱,结果显示DES成功包覆在S-LFP表面;图(b)共聚焦显微镜结果显示DES微观上均匀包覆;图(d-e)为CTS反应装置示意图与照片;图(f-g)是电流控制下的温度演化曲线,结果显示系统可在4秒内升温至2100°C。

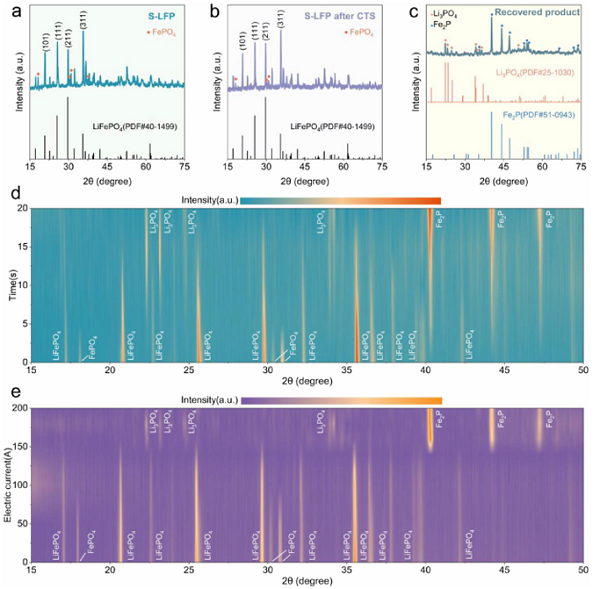

图2:XRD分析反应过程

图(a)为原始S-LFP的XRD图谱,结果呈现了原始的S-LFP的标准衍射峰,确认了原料为纯相LiFePO₄;图(b-c)是单独CTS处理与DES辅助CTS处理后的产物对比,结果显示无DES辅助时,LFP因优异的热稳定性难以分解,而DES辅助CTS实现了S-LFP完全转化为Fe₂P与Li₃PO₄,且产物纯度高;图(d-e)不同时间与电流下的XRD图,确定最优条件为180A、20秒。

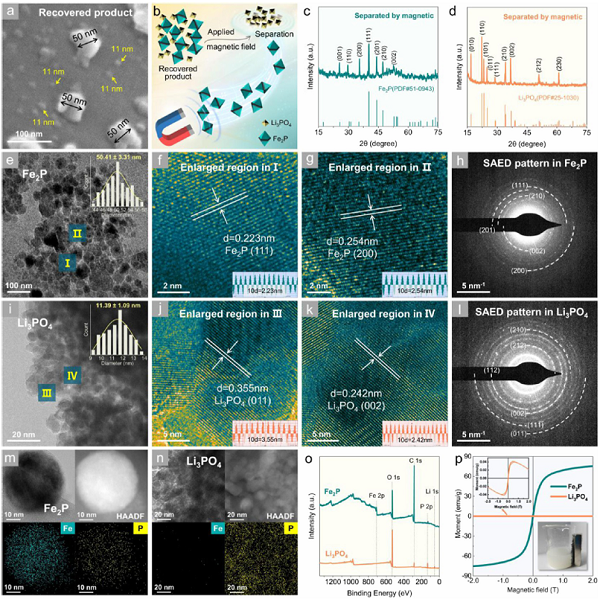

图3:产物结构与分离表征

图(a)为CTS产物SEM图,显示Fe₂P与Li₃PO₄颗粒分布均匀,无明显团聚;

图(b)磁分离示意图显示,利用Fe₂P的铁磁性,通过外加磁场实现黑色Fe₂P与灰白色 Li₃PO₄分离的过程;图(c-d)是磁分离后产物XRD图谱,结果显示分离后产物纯度高,无杂质峰;图(e-l)是HRTEM图,与SAED表征进一步验证晶体结构;图(m-n)TEM元素分布图显示,Fe与P在Fe₂P中均匀分布,Li₃PO₄仅检测到 Li、P、O,无Fe信号,直观证明了Fe₂P与Li₃PO₄的完全分离;图(o)XPS结果证实两种产物彻底分离;图(p)Fe₂P的磁滞回线显示其具有典型的铁磁性,而 Li₃PO₄几乎无磁性,从磁性能角度解释了磁分离的可行性。

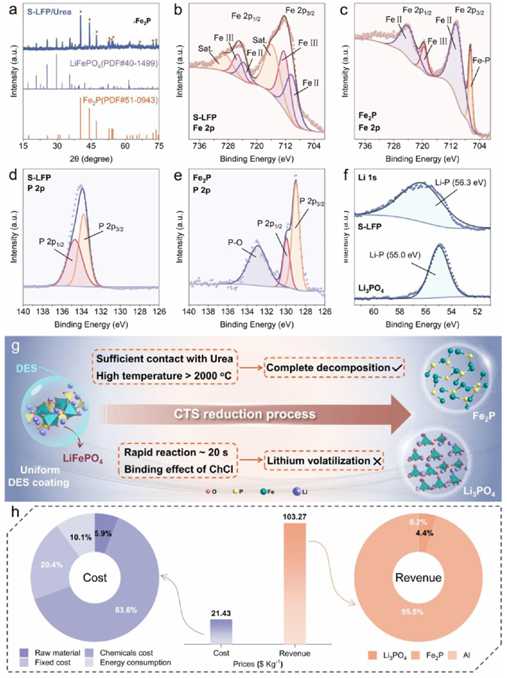

图4:反应机理与经济性分析

图(a)S-LFP /尿素CTS产物XRD 图显示,仍存在大量S-LFP衍射峰,仅出现少量Fe₂P峰,证明单独使用尿素虽能部分还原S-LFP,但无法实现完全分解,对比DES辅助ChCl促进反应物接触、助力反应完全的作用。图(b-f)XPS分析了Fe、P、Li的价态变化,揭示还原机制;图(g)为DES辅助CTS反应路径示意图,直观呈现了“包覆-还原-抑制挥发”的协同机理;图(h)经济性分析显示每公斤电池回收利润达81.84美元。

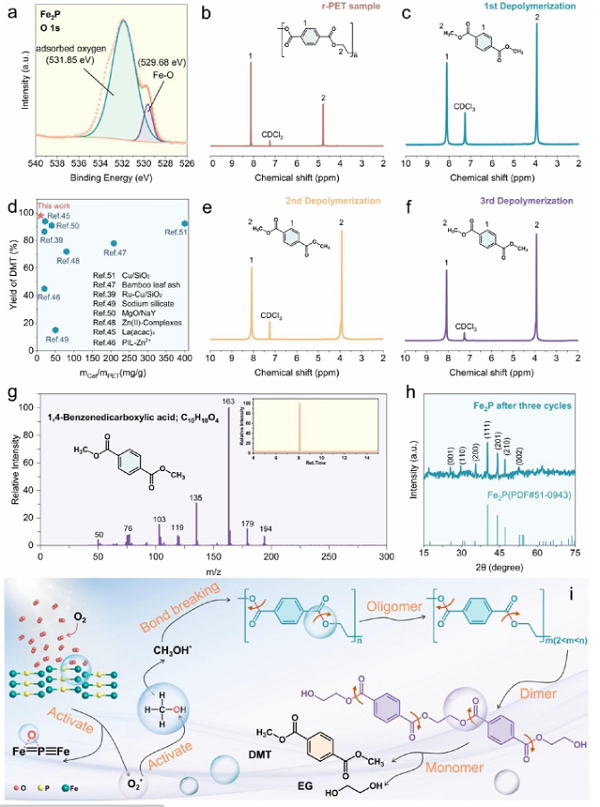

图5:Fe₂P催化PET醇解性能

图(a)Fe₂P的XPS分析结果显示,Fe₂P表面存在晶格氧(Fe-O)和吸附氧,这源于P原子的给电子特性,可提升Fe-3d轨道能量水平,增强O₂的吸附与活化;图(b-g)NMR与GC-MS结果证实,Fe₂P催化下PET转化率达98.59%,DMT产率98.05%,纯度99.5%,显著优于多数已报道催化剂;图(h)循环后Fe₂P的XRD图结果显示,循环3次后Fe₂P的XRD图谱与新鲜Fe₂P完全一致,无新峰出现,证明其晶体结构在催化循环中保持稳定,无明显团聚或相变,解释了其优异的循环稳定性;图(i)催化机理示意图显,O₂在Fe₂P表面活化形成O₂*,进而激活甲醇生成CH₃OH和OOH中间体,中间体攻击PET的C-O键,逐步解聚为低聚物、二聚体,最终生成DMT和EG,展示了催化反应的分子机制。

总结与展望

本研究开发了一种DES辅助碳热冲击法,实现了废旧LiFePO₃的秒级高效回收与高值转化。该工艺不仅解决了传统回收中能耗高、锂损失大的难题,还通过回收产物Fe₂P实现了废塑料的催化升级,构建了“电池-催化剂-塑料”的闭环资源循环体系。未来,该方法有望通过模块化、连续化生产系统实现规模化应用,为推动锂电回收与塑料污染治理提供了一条绿色、经济、可持续的新路径。

通讯作者简介

杨舜,副教授,工学博士,江苏师范大学化学与材料科学学院硕士生导师。近年来主持国家自然科学青年基金项目,江苏省自然科学基金青年基金等科研项目多项,以通讯或第一作者在Advanced Materials、Angewandte Chemie International Edition、Small和Nanoscale等国内外学术期刊上发表SCI论文数篇,担任Angewandte Chemie International Edition、ACS Nano、Advanced Functional Materials、ACS Applied Materials & Interfaces、Chemical Engineering Journal等国际刊物的审稿人

王媛,墨尔本大学化学工程系高级讲师,澳大利亚研究理事会DECRA研究员,并担任澳大利亚科学院(AAS)国家化学委员会(NCC)委员,可再生资源与可持续发展小组(R2S)负责人。于2018年在新南威尔士大学化学工程学院完成博士学位,随后在新南威尔士大学化学学院(2019年)和皇家墨尔本理工大学理学院(2021年)担任博士后研究员。获得多项著名奖学金,包括迪肯大学前沿材料研究所(IFM)的阿尔弗雷德-迪肯研究奖学金(2022年)、新加坡国立大学 DCCEEW&AHRN国际氢研究奖学金(2023年)和日本JSPS博士后奖学金(2020年)。曾在德国-DAAD研究基金资助下,在马克斯-普朗克学会弗里茨-哈伯研究所(柏林,FHI)做访问学者(2018年)。她曾获得多个奖项,包ED-RACI-Metrohm ANZ青年电化学家奖(2021年)、国际电化学学会奖(ISE)(2019年)和新南威尔士大学院长奖(2019年)。

本文使用的焦耳加热装置由合肥原位科技有限公司研发,感谢老师支持与认可!

焦耳加热装置

焦耳加热装置是一种新型快速热处理/合成的设备,该设备可使材料在极短(毫秒级/秒级)时间内达到极高的温度(1000~3000℃),升温速率最快可达到10000k/s;通过对材料的极速升温,可考察材料在极端环境、剧烈热震情况下的物性改变,可通过极速升降温制备纳米尺度颗粒,单原子催化剂,高熵合金等。目前广泛应用在电池材料、催化剂、碳材料、陶瓷材料、金属材料、塑料降解、生物质等领域。